インフォメーション

H30.9.7 茨城司法書士会土浦支部 研修会 第2回

H30.9.7(金)18:00~21:00 第1回研修会と同様つくばイノベーションプラザ(つくば市吾妻)にて、 茨城司法書士会 土浦支部研修会 今年度の第 2 回目が開催されました。

つくばイノベーションプラザのある「つくばセンター広場」は、テレビでも子供たちに人気のある、〇〇ライダーとか仮面〇〇とかの撮影でよく利用されています。

それはそれとして、今回の研修会は、「初めての調停~遺産分割調停を中心として~」と題して、土浦支部会員でもある司法書士の安藤先生が担当されました。

先生は、7年にわたって調停委員をされていて、その豊富な経験に基づいたお話がなされました。

53名の会員(内、他支部会員5名)が出席し、先生の調停委員ならではの話もあり、皆さん聞き入っていました。

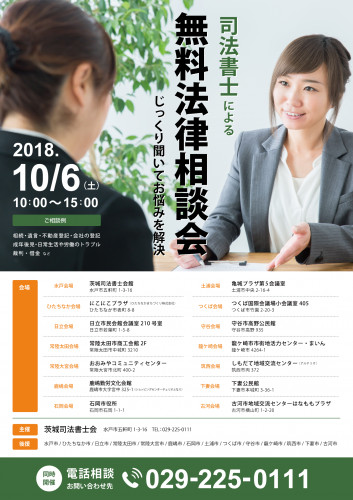

H30.10.6 司法書士による「法の日」無料法律相談会(お知らせ)

10月1日は「法の日」とされています。

その経緯はといいますと、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって,翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。

これがきっかけとなり、10月1日が「法の日」となりました。

詳しくは、最高検察庁のHPをご覧ください。>>>http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/supreme/page_00007.html

茨城司法書士会では、「法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高める」という「法の日」の精神に則り、司法書士による無料法律相談会を開催します。

茨城司法書士会のHPはこちら>>>http://www.ibashi.or.jp/information/topic.php?id=179

【日 時】平成30年10月6日(土)10:00~15:00

【場 所】茨城県内の14会場

【ご相談例】相続、遺言、不動産登記、会社の登記、成年後見、日常生活や労働のトラブル

裁判、借金など

空き家についてのご相談にも応じます

【お問い合わせ】TEL 029-225-0111

無料電話相談も同時に開催します。

つくば会場は、つくば国際会議場となります。ぜひともご利用ください。秘密は厳守いたします。

詳しくはこちらをご覧ください。>>>![]() H30.10.6(土)「法の日」無料法律相談会.pdf (0.3MB)

H30.10.6(土)「法の日」無料法律相談会.pdf (0.3MB)

H30.8.22 平成30年度 民事信託実務入門講座 第5講

H30.8.22(水)18:30~20:30 今回も前回と同様、東京 神田駿河台 中央大学 駿河台記念館で、平成30年度 民事信託実務入門講座の第 5 講が開催されました。

今回の第5講からは、第4講までとは趣を異にして、事例研究となります(但し、本年度の第6講は、「公開セミナー」となります)。

どういうものかというと、民事信託推進センターや民事信託士協会の有志が5~6人でチームを組み、研究したい事案等テーマを決めて、そのテーマについて約半年をかけて議論し、信託契約書、登記申請書、信託目録等を作ります。そして、その結果をこの講座で発表するというものです。

今回の構成メンバーは、全員民事信託士でもあり、司法書士2名、弁護士2名ということだったので、とても楽しみにしていました。

第1期民事信託士がチームを代表して発表されました。

テーマは、「家族共有財産の管理・承継信託」です。

この「事例研究」は、第4講までが「学ぶ」ものであるのに対して、「考える」という点でとても為になります。

というのも、この講座のレジュメをあらかじめ民事信託推進センターのHPからダウンロードして、ジックリと予習ができるからです。

「もしもこの案件を自分が受任したら」と想定して、自分の問題として考えると、自然と気合が入ります。

ただ、時間をかけてスキームを考え、自分では納得して、ある意味悦に入ってこの講座に出席しても、撃沈されることがままあります。

これがとても良い経験となります。

自分では、だれでも同じようなスキームを組むだろうと思っても、いろいろな考えがあるのだと実感できるからです。

今回の発表でも御多分に漏れず、親や子の亡くなる順番について13個のパターンを想定して、そのパターンを念頭に置いて信託条項を作成し、受益者を定めている点が秀逸でした。

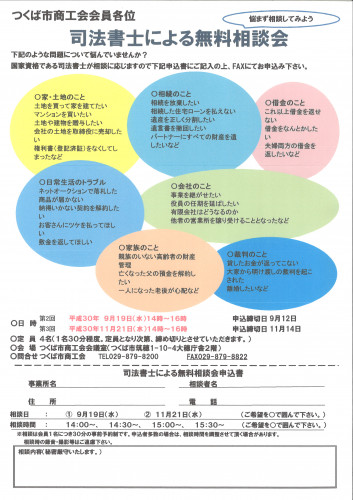

H30.9.19 / 11.21 つくば市商工会会員向「司法書士による無料相談会」のご案内

H30.9.19(水) 及び H30.11.21(水)に、つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)で、つくば市商工会会員向の「司法書士による無料相談会」が開催されます。

司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで、さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。

詳しくは、PDFをご覧ください。![]() つくば市商工会会員向無料相談会H30.9.19.pdf (1.04MB)

つくば市商工会会員向無料相談会H30.9.19.pdf (1.04MB)

つくば市商工会の会員でない方は、他の相談会もありますので、そちらをご利用ください。

H30.8.11 つくば市主催の『 空き家等無料相談会 』が開催されました( 報告 )

H30.1.27 つくば市主催の『 空き家等無料相談会 』が、つくば市役所本庁舎で開催されました。

今回も前回同様、建築士、宅建士、司法書士と市職員の4人が1組となり、計3組で相談を受けました。

空き家相談会では、通常、「空き家を売りたい」とか「有効活用したい」という相談が多いです。

今回は、何点か気になることがありましたので、書かせていただきます。

①まず第一に、不動産等の所有者が亡くなられたときに、その相続人が、たとえ「相続放棄(民法938条)」をしたとしても、その不動産等の管理責任を全く免れるかというと、必ずしもそうではないということです。

相続人は、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条)。

ですので、「相続放棄をしたから、後は、わしゃ知らん」とは言えないのです。

②次に、その条文からもお分かりのとおり、「その放棄によって相続人」となる者が、他にいる可能性があります。たとえば、第1順位の法定相続人が全員相続放棄をすると、第2順位あるいは第3順位の法定相続人が相続人となります。

ですので、「相続放棄」をするのであれば、他の人が自分の知らないうちに相続人となってしまうことがありうるということを考慮に入れて、対処策をとったうえですることが重要です。

③最後に、「相続放棄」をすると、その人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

従いまして、一旦「相続放棄」をしてしまうと、その人は、相続不動産の名義人となって売却することはできません。

「どうせ空き家を管理しなければならないなら、相続放棄を取り消して、不動産を売って代金がほしい」と気変わりしても、後の祭りです。

と、いろいろありますが、

法律的な効果がともなう行為をするときには、素人考えでとか、あるいは、単にほかの誰かから勧められたからという理由でするのではなく、法律的な知識を持った人にキチンと相談することが重要だと実感した次第です。