インフォメーション

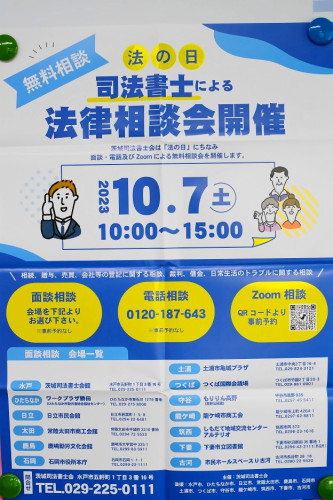

R5.10.7 司法書士による法律相談会開催のお知らせ

「法の日」にあわせて、茨城司法書士会では、R5.10.7(土)午前10時から午後3時まで、司法書士による

無料法律相談会を開催します。

相続、贈与、売買、会社等の登記に関する相談、裁判、借金、日常生活のトラブルに関する相談等について

司法書士が無料で相談に応じます。

最近では、信託を利用したいけれどもよく分からないとか、誰に頼んだらいいのかとか、民事信託についての

お問い合わせが、当事務所にも増えています。この機会に、民事信託について聞いてみたいという方もご相談ください。

ご相談の方法は、①面談による相談、②電話による相談、③Zoomによる相談から選ぶことができます。

面談による相談は、茨城県内の13の会場でお受けすることができますので、お近くの会場をご利用ください。

つくばでは、つくば国際会議場(つくば市竹園)が会場となっています。

下の画像をクリックすると詳しい会場が拡大されます。

その他、詳しくは、茨城司法書士会(TEL 029-225-0111)にお問い合わせください。

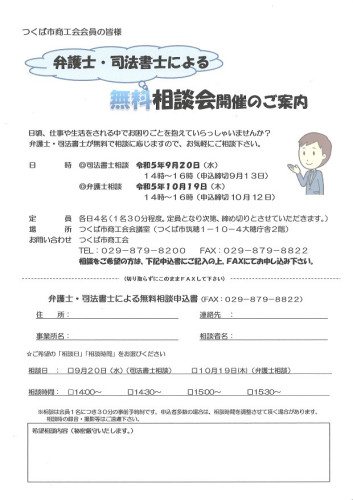

R5.9.20 つくば市商工会会員向け無料相談会開催のご案内

つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。

今回は、令和5年度 第3回の相談会となります。

日 時 ◎司法書士相談 令和5年9月20日(水)14時~16時 (申込締切9月13日)

◎弁護士相談 令和5年10月19日(木)14時~16時 (申込締切10月12日)

定 員 各日4名(1名30分程度。定員となり次第締め切りとなります。)

会 場 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)

お問合せ つくば市商工会

司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで

さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。

もちろん、秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

詳しくは、下のチラシをご覧ください。

4年ぶりの八坂神社御祭禮(R5.7.22~23 撮影)

R5.7.22と23の二日にわたり、つくば市北条地区の夏祭りが、4年ぶりに開催されました。地元では「祇園祭り」と呼ばれて、親しまれています。

コロナ禍の中いろいろなイベントが中止となっていた分、みなさん楽しみにしていたような熱気が伝わってきました。祭りを開催するほうも、祭りを見るほうもです。

北条の商店街も人でいっぱいで、山車(だし)や神輿(みこし)が人をかき分けて進むという感じでした。

久々の賑わいを取り戻して、やはり夏は祭り、祭りはこうでなくっちゃとあらためて思いました。

ご覧ください。

山車も神輿も、各町会が工夫を凝らした独自のものを持っていて、競うように練り歩きます。

そして最後に、とびっきりの笑顔です。山車の先導も終わり一服です。ほろ酔い加減ではありますが…。

やっぱりこうでなくっちゃ!

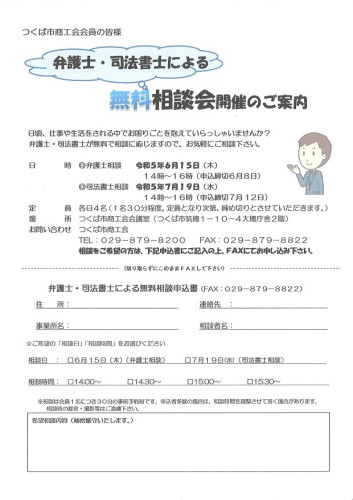

R5.7.19 つくば市商工会会員向け無料相談会開催のご案内

つくば市商工会の会員向けに、弁護士・司法書士による無料相談会が開催されます。

今回は、令和5年度 第2回の相談会となります。

日 時 ◎弁護士相談 令和5年6月15日(木)14時~16時 (申込締切6月8日)

◎司法書士相談 令和5年7月19日(水)14時~16時 (申込締切7月12日)

定 員 各日4名(1名30分程度。定員となり次第締め切りとなります。)

会 場 つくば市商工会会議室(つくば市筑穂1-10-4 大穂庁舎2階)

お問合せ つくば市商工会

司法書士は、相続、遺言、贈与などによる不動産の名義変更だけでなく、会社の登記、会社の企業法務に関するものまで

さらには、成年後見など広く財産管理に関するものまで、ご相談に応じますので、是非ともご利用ください。

もちろん、秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

詳しくは、下のチラシをご覧ください。